近来,部分粉丝要求我深入剖析天然气掺氢这一前沿议题,作为氢能行业的前行者,在收集整理诸多资料后,斟酌时日,认为其不仅是能源技术的革新,更是重塑国家能源安全格局的战略支点。特作此连载文章,对其技术路径、战略价值与政策协、经济性及环境效益进行系统解析。本文抛砖引玉,旨在让读者更深刻地理解天然气掺氢在能源转型中的关键作用。(编者按)

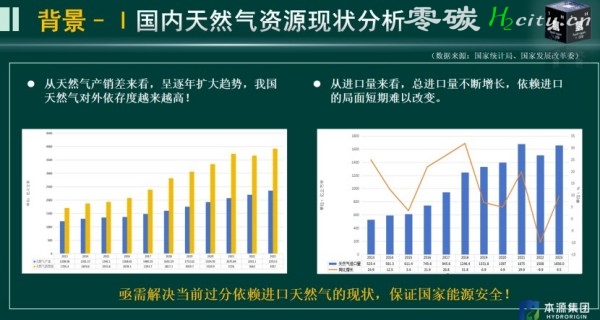

一、中国能源结构所面临的安全问题

2020年5月,受新冠疫情及国际资本的操纵下,美原油期货5月合约跌破0美元/桶,当天创历史的最低跌到-40.32美元/桶。

2022年2月,随着俄乌冲突开始爆发,受此影响,国际油价大幅上涨,美原油期货4月合约几天之内暴涨到了130.50美元/桶。

2020年6月,国际天然气价格受疫情影响,跌至低位1.517美元。

2022年6月,在俄乌冲突的助推下,美天然气价格冲高至9.664美元,两年时间涨幅高达637%。

全世界交易量最大的单一能源品种原油、在1967年布雷顿森林体系崩塌之后作为美元锚定的全球最大宗商品,在2年内振幅高达170美元,由于离谱的出现负值,基本已无法用百分比来计算了。而欧洲由于对俄罗斯天然气的高依存度,沦为此轮油气价格暴涨的受害者,俄乌冲突,买单的却是全世界的石油输入国。

到目前为止,我国石油对外依存度高达72%,天然气对外依存度44.9%,而石油天然气的价格变化,都会传递到下游产业,交通运输、化工、化纤及纺织、粮食生产、出行工具、电力生产等。一旦发生地缘政治冲突、战争等突发极端事件,以美国为首的西方国家将会利用我国作为油气主要输入国为契机,在第一岛链和马六甲海峡制造事端,钳制或中断对我国的油气供应,我国将丧失70%以上的油气进口能力,以目前油气的储备量,仅够支撑两个月的使用量,这将对我国的能源安全产生巨大的威胁。

从我国的基本能源结构来看,“多煤缺油少气”的能源基础,其中石油和天然气对外的依存度持续处于高位,使得能源安全面临严峻挑战。

二、能源安全结构-对外依存与动荡的考验

2024年冬供期间,中俄东线天然气管道日输气量一度逼近1亿立方米,接近其设计上限。这一幕背后,是我国天然气对外依存度常年维持在 40% 以上的现实困境。在全球能源格局剧烈变动的今天,如何通过技术创新激活现有能源基础设施潜力,成为保障国家能源安全的关键命题。天然气门站掺氢技术的崛起,正以 “存量革新” 的路径,为破解能源安全困局提供了可行方案。

中俄东线天然气管道示意图(来源:中国石油报)

打开我国天然气进口版图,中亚管道、中俄东线、中缅管道与沿海LNG接收站构成的“四大通道”,承担着每年近1800亿立方米的进口量。2024 年1 月中国石化新闻网《2023 年中国天然气行业发展报告》显示,我国天然气对外依存度约40.9%,较上年微增0.9 个百分点,其中国内生产天然气2483 亿立方米,进口管道气 766 亿立方米,进口LNG 总量达1056 亿立方米。这一比例意味着每 10 立方米天然气中,有4 立方米依赖进口,国际能源市场的任何风吹草动,都可能通过供应链传导至国内民生与工业领域 ——2024 年前5 个月,国际LNG 价格虽同比下跌21%,但我国进口量仍同比增长17.4%,凸显出对进口资源的刚性需求。

地缘政治的不确定性,正让这份依存关系变得愈发脆弱。2022 年俄乌冲突引发的欧洲能源危机,已为全球敲响警钟 —— 当俄罗斯对欧洲天然气供应缩减40%,德国工业用气价格飙升至战前的8 倍,多家化工企业被迫停产。我国虽未直接卷入冲突,但进口通道的安全风险同样不容忽视:中亚管道途经地区的局势波动、马六甲海峡60% 的LNG 运输依赖度,以及国际资本对LNG 现货市场的短期操纵行为,都在持续挑战能源供应的稳定性。2024 年10 月澳大利亚伍德赛德能源公司 LNG 工厂罢工,导致亚洲LNG 现货价格单日上涨15%,直接影响我国沿海接收站的采购成本。

更严峻的是,全球能源博弈正从资源争夺 转向技术封锁。欧美国家通过制定氢能、碳捕集等新兴能源技术标准,试图在下一代能源体系中占据主导地位。在此背景下,《氢能产业发展中长期规划》明确提出 “推进天然气掺氢等多元化应用场景示范”,将天然气掺氢定位为 “衔接传统化石能源与新能源的桥梁技术”。这一定位背后,是国家层面对能源安全战略的深度考量:既要通过氢能替代降低化石能源依赖,又要避免为发展新能源而重复建设基础设施,实现 “存量资产高效利用” 与 “能源结构转型” 的双重目标。

三、现有天然气管网:氢能对化石能源替代的应用

在氢能替代的众多技术路线中,天然气掺氢的独特优势在于其对现有基础设施的兼容性。我国已建成覆盖 31 个省份的天然气管网体系,截至2024 年底,主干油气管网总里程超10 万公里,一次管输能力从2020 年的2230 亿立方米增长到3940 亿立方米,增幅达76%,天然气 “全国一张网” 日供气能力超10 亿立方米。加上城市配气管网,形成了深入乡镇的能源输送网络。这一庞大的基础设施群,若全部改造为纯氢管道,仅干线改造费用就将超过2 万亿元,且需耗时数十年。

低比例掺氢技术的突破,让这份基础设施红利得以释放。国际上多项实证研究表明,掺氢比例不超过 20% 时,天然气管道、阀门、仪表等设备无需大规模改造即可正常运行。

国内最新试点实践更展现了这项技术的实际价值。2024 年11 月,内蒙古华电氢能在包头市达茂旗实施的国内首个工业天然气掺烧绿氢示范项目点火成功,该项目将年产7800 吨的绿氢产能以20% 比例掺入天然气,供应金鄂博氟化工30 万吨无水氟化氢生产需求,不仅实现了2000 吨/年的绿氢消纳,更验证了高比例掺氢在工业场景的可行性。在中俄东线沿线,松原市已被吉林省确定为天然气掺氢试点城市之一。

作为管道重要节点,松原市正依托中俄东线支线,规划开展5%–20%比例的掺氢示范工程,预计2025年正式投运。据初步测算,若按15%比例掺氢,有望提升管道输气效率约8%,单日最大输气量或可增加约30万立方米,从而在一定程度上缓解冬季高峰期的输配压力。松原市燃气集团相关负责人表示:“掺氢技术相当于给现有管道‘软扩容’,投入远低于新建管道,未来或将成为解决调峰难题的有效手段。”

华电的“国内首个工业天然气掺烧绿氢示范项目”

类似的案例正在全国多点开花。从新疆喀什的边境口岸门站到广东东莞的工业集中区,低比例掺氢技术通过“边生产、边掺混、边输送” 的模式,让氢能以最低成本融入现有能源体系。2024 年12 月,随着中俄东线天然气管道全线贯通,这条全长5111 公里的能源大动脉开始承接掺氢输送测试,为东北、华北地区的能源安全构建起 “弹性缓冲带”。

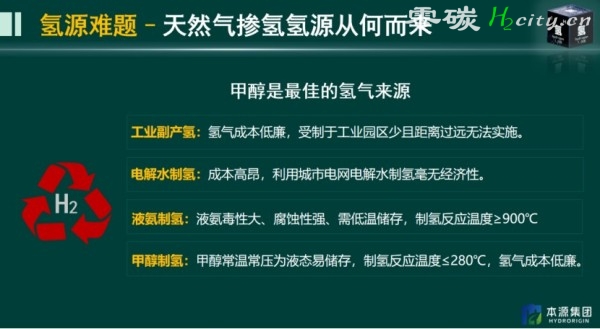

四、天然气门站掺氢:氢源路径的选择

天然气掺氢的战略价值,最终需要可靠的制氢技术来落地。门站作为天然气输送的“最后一公里” 节点,对制氢技术有明确的场景需求:

一是产能需“按需匹”(门站用氢量随季节、时段波动);

二是成本需“可控可承受”(门站利润空间有限,高成本技术难以推广);

三是部署需“灵活便捷”(门站场地通常受限,无大规模土建条件)

这三大需求如何精准匹配?我们先看主流制氢技术的局限。

工业副产氢

图片:新奥燃气泰兴市天然气掺氢门站

在泰兴经济开发区,由泰兴新奥燃气有限公司投资建设的天然气掺氢站顺利完成调试与试运行工作,即将进行项目综合验收。首站前期覆盖园区部分工业用户,安全稳定运行后将逐步扩大覆盖范围。泰兴经济开发区工业副产氢能资源丰富,为提高清洁能源利用率,开拓氢能利用场景,市发改委积极探索推动氢能企业与城燃企业开展天然气掺氢合作,项目按照天然气体积的10%掺氢,建成首年可替代天然气310万方,减碳量约0.64万吨。

以上新奥燃气的天然气掺氢门站采用气源是工业副产氢,通过附近的工业园区,利用管道将工业副产氢引入天然气门站,利用混气撬进行掺氢,此举既利用了工业企业富余的氢气,同时也用超低成本的氢气对部分天然气进行替代,既减碳,又增效,可谓一举多得。

但此种利用工业副产氢的掺氢方式的弊端在于无法克隆复制,毕竟门站周边有化工园区的黄金搭档属于可遇而不可求,无法大面积的进行推广。那么,工业园区的副产氢作为氢源有无可能呢?

从工业副产氢来看,其核心瓶颈在于运输半径与成本双重制约。据《中国氢能发展报告(2025)》及企业运行数据,20 MPa 长管拖车运氢成本在装载率 250–300 kg/车次条件下约为6–8元/kg·百公里;按山东聊城—河北石家庄180 km 测算,单程运费≈10.8–14.4元/kg,叠加装卸押运后占门站氢价30%以上;当运距>300 km 时,运输成本占比可升至50% 以上。若装载率低于200 kg 或卸车余压高,成本将升至更高的水平。

电解水制氢

电解水制氢,其经济性高度依赖绿电价格与资源分布。2024年西北地区光伏竞价项目电价普遍落在0.23–0.28元/kWh;而华北、华东同口径电价0.35–0.42元/kWh,终端氢气成本突破3.5元/ Nm,远超门站可承受范围,短期内难以进入门站掺氢场景。

而如果城市燃气门站采用市电进行电解水制氢后进行掺氢,制氢成本将会远远高于天然气本身,所以,电解水制氢此种方式也不可能得到推广。

甲醇制氢

相比之下,甲醇水重整制氢凭借原料保障、成本控制、场景适配三重优势,成为门站掺氢的核心技术选择。在原料供应方面,截至2024 年6 月底,我国甲醇总产能达1亿吨/年,较2023 年增长 6.8%,其中煤制甲醇产能7290 万吨/年(占比79.0%,主要分布在陕西、内蒙古、山西),可再生能源制甲醇(光伏/风电制甲醇)产能740 万吨/年(占比8.0%,集中在甘肃酒泉、新疆哈密),另有10.0% 为焦炉气制甲醇产能,形成“煤基为主、绿基补充” 的多元化供应体系,可满足门站掺氢对原料稳定性的需求。

在运输与储存环节,甲醇的液态属性大幅降低成本:常温常压下(25℃、1atm),甲醇密度为 0.7918g/cm³,单位体积氢能密度达 5.5kWh/L(高压气态氢 20MPa 时仅 0.96kWh/L),公路运输成本约 0.12-0.15 元 / 公斤・百公里(按甲醇热值 22.7MJ/kg、等效氢含量 1.56kg H₂/kg 甲醇换算),仅为高压气态氢运输成本的 1/20;且门站可直接利用现有化工品储罐储存甲醇,无需新建高压氢气管网或低温储氢设备,设备改造成本降低 60% 以上。

从成本测算来看(甲醇到厂价 2500 元/吨),甲醇水重整制成本约1.7-1.8 元/ Nm³,为所有可大规模推广天然气掺氢来源中成本最低的路径,具备商业化推广条件。

这些技术特性,与国家能源安全战略形成了精准契合。《“十四五”现代能源体系规划》明确“发展模块化、分布式氢能生产设施”。甲醇水重整制氢采用集装箱式模块化设计,单套产氢能力100-1000Nm³/h,占地仅12-20㎡,工厂预制、现场45-90天即可投运,与门站“分散式、快部署”需求高度匹配,已被多个掺氢试点项目采用。

值得注意的是,甲醇水重整制氢技术还具备与碳捕集技术结合的潜力。我国甲醇产能集中区域多配套有煤化工园区,通过将制氢过程中产生的高纯度 CO₂直接接入园区碳捕集系统,可实现 “制氢- 用氢- 固碳” 的闭环运行。这种模式不仅符合双碳政策要求,更能通过碳交易进一步降低综合成本,为能源安全增添“绿色维度”。

从国家战略到技术落地,天然气掺氢正通过“存量基础设施+ 适配性制氢技术” 的组合,为能源安全开辟出新路径。2024 年数据显示,我国天然气“全国一张网” 已具备每年输送3940 亿立方米气体的能力,若按20% 比例掺氢,可消纳近800 亿立方米氢能,相当于替代160 亿立方米天然气进口量,能将对外依存度降低3-4 个百分点。当10 万公里的天然气管网成为氢能输送的“大动脉”,当甲醇水重整制氢系统成为门站的“动力心脏”,我国能源安全将不再单纯依赖外部供应,而是构建起“内部产能+ 网络调配” 的韧性体系。

这种韧性在 2024 年冬季得到充分体现。受西伯利亚寒流影响,我国北方地区日供气量一度突破12 亿立方米,创历史新高。在掺氢技术的支撑下,中俄东线、西气东输等主干管道通过 “掺氢扩容”,实际输气量提升10%,未出现大面积供气紧张。这一实践证明,天然气掺氢不仅是应对当下能源压力的现实选择,更是迈向碳中和时代的战略布局。

随着 2025 年天然气 “全国一张网” 进一步完善,掺氢技术的推广将进入加速期。在国家能源安全战略的指引下,甲醇水重整制氢这类适配性强、成本可控的技术,必将成为激活基础设施潜力的核心力量,为我国构建清洁低碳、安全高效的能源体系提供坚实支撑。对于天然气行业从业者而言,把握天然气掺氢技术带来的机遇,不仅是顺应国家战略的选择,更是推动行业转型升级、实现可持续发展的关键一步。来源 :天然气掺氢:改变能源安全结构与国家战略选择

平台声明:该文观点仅代表作者本人,零碳未来网 系信息发布平台,我们仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复