中国碳中和路线图升级:从"能耗双控"转向"碳排放双控",新型电力系统成国家战略,2026年试点碳预算管理。光伏风电装机将破12亿千瓦,碳市场扩容至水泥电解铝,新能源汽车充电网络建设补贴提高30%。这场绿色革命正释放万亿级产业红利,既是气候应对之策,更是培育新质生产力的战略机遇。

当全球气候谈判进入白热化阶段,中国在二十届四中全会上交出了一份怎样的碳中和路线图?从"能耗双控"到"碳排放双控"的机制转变,背后隐藏着哪些产业重构密码?这场关乎未来十年经济格局的绿色革命,正在释放哪些万亿级市场信号?

顶层设计再升级:全会释放的绿色发展强信号

四中全会公报明确提出"完善能源消耗总量和强度调控",标志着政策导向从传统"能耗双控"向"碳排放双控"的实质性转变。与"十四五"规划相比,"十五五"在绿色低碳领域呈现三大突破:建立新型电力系统被列为国家战略,碳定价机制将覆盖更多行业,沙戈荒风光大基地建设获得制度保障。

这种转变绝非简单指标调整。以钢铁行业为例,过去限制总用电量可能误伤电弧炉等低碳工艺,而碳排放管控则精准引导企业选择清洁能源。国家发改委相关负责人透露,2026年起将试点行业碳预算管理,这正是全会强调的"制度创新突破点"。

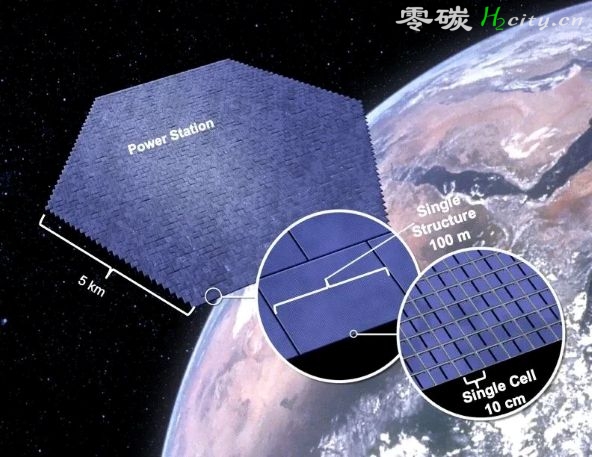

能源革命加速跑:清洁能源装机背后的技术博弈

光伏和风电装机正以超预期速度增长。根据国家能源局最新数据,2025年风光装机容量将突破12亿千瓦,其中分布式光伏占比提升至40%。值得关注的是,全会特别提及"沙戈荒大基地与分布式能源协同",这意味着河西走廊、青海戈壁等区域的风电项目将获得政策倾斜。

新型储能领域出现明显分化。抽水蓄能项目审批提速,而电化学储能则聚焦工商业场景。全会提出的"灵活性调节资源"建设要求,直接推动山东、江苏等地出台储能容量电价政策。煤电转型路径更加清晰,"先立后破"原则下,2026-2030年煤电装机将控制在12亿千瓦以内,CCUS技术示范项目享受增值税即征即退优惠。

碳市场2.0时代:从试点到全局的关键跃升

碳排放权交易市场迎来历史性扩容。水泥、电解铝行业配额分配方案已完成压力测试,预计2026年正式纳入。金融机构已开发出碳质押融资产品,某光伏企业通过碳配额质押获得2亿元贷款,印证了全会提出的"金融创新支持新能源项目"导向。

国际衔接方面出现新动向。欧盟CBAM机制倒逼下,我国钢铁出口企业开始要求供应商提供碳足迹报告。全会明确要"增强碳市场国际话语权",上海环境能源交易所正探索与新加坡碳市场的互联互通。

万亿产业红利:这些赛道将迎爆发式增长

新能源汽车扶持政策出现结构性调整。购置补贴逐步退坡的同时,充电网络建设补贴提高30%,高速公路服务区充电桩覆盖率2027年前要达到100%。这种转向与全会强调的"基础设施先行"理念高度吻合。

绿色建筑领域迎来政策东风。光伏建筑一体化(BIPV)项目享受容积率奖励,北京城市副中心已试点"光储直柔"建筑模式。循环经济方面,动力电池回收企业可享受所得税"三免三减半",工业固废综合利用增值税即征即退比例提高至70%。

绿色转型的中国方案:机遇与挑战并存

四中全会构建的"制度创新+技术创新+市场驱动"三轮协同模式,正在形成独具特色的碳中和路径。但也要看到,传统产业退出带来的就业压力、新能源消纳难题、碳数据造假风险等挑战不容忽视。

随着2024年配套细则陆续出台,这场绿色变革将深度重塑产业格局。正如全会公报所指,这既是应对气候变化的必然选择,更是培育新质生产力的战略机遇。在全球气候治理的棋盘上,中国正在下出一手着眼未来三十年的先手棋。

平台声明:该文观点仅代表作者本人,零碳未来网 系信息发布平台,我们仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复