近日,中石油深圳新能源研究院有限公司(简称深圳院)成功研制出国内首套解耦型平方米级光电制氢装置,并在户外环境下实现连续稳定运行。这一成果标志着中国石油在太阳能直接制氢技术工程化应用方面取得重要突破。

测试数据显示,在日均7小时光照条件下,装置每平方米可生产约30升绿氢,装置光氢转换效率达到国际先进水平。

该装置采用自主研发的新型平方米级阵列式光电制氢一体化结构和高性能光电极材料,不仅大幅降低了制造成本,而且显著提升了系统的可维护性与扩展能力。在户外试验中,该装置在自然光照条件下运行稳定。

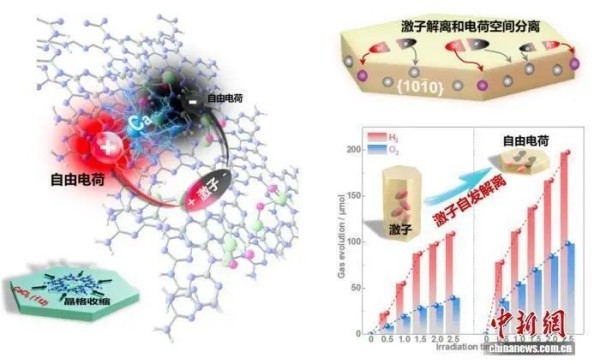

10月8日,中国科学院金属研究所太阳能与氢能材料研究团队最新研究发现,利用一种叫做“晶格工程”的策略,通过给光催化材料聚三嗪酰亚胺(PTI)“补钙”改变生长的“配方”,成功让它内部的光生电荷更容易分开并且各行其道,从而提高太阳能光解水制氢效率。相关研究成果发表于《自然-通讯》杂志。

聚三嗪酰亚胺(PTI)作为一种碳氮聚合物半导体,因其低成本、环境友好等特性,被认为具有开展低成本规模化全分解水制氢巨大潜力。

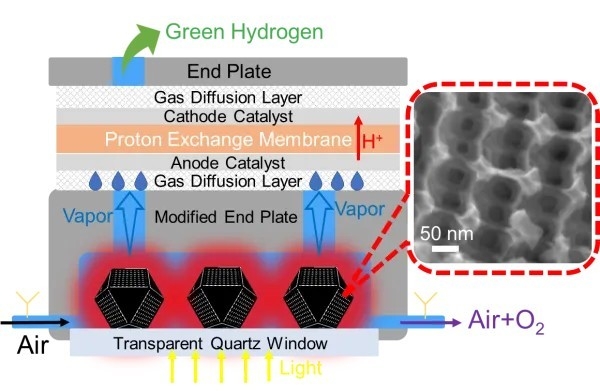

此前9月,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所也发表了一项全太阳能驱动、零碳排放的绿色制氢研究成果。

基于有序多孔碳的空气集水-质子交换膜电解水自驱动系统

研究人员提出光热空气集水-质子交换膜电解自驱动系统,以有序多级孔碳为空气集水吸附剂,与改装的电解槽耦合,实现空气集水-光热蒸发-光驱动电解过程。吸附剂的多级孔结构通过模板法与高温煅烧构建,再通过表面氧化增强亲水性。

研究显示,在40%相对湿度下,可实现0.49升/千克吸附剂/小时的吸水量,即便在20%相对湿度的干旱环境中,仍能够保持稳定的吸湿与光热蒸发性能。在室内模拟条件下,该系统在1.65V恒电压下工作时,绿氢生产速率可达295.5毫升/小时,表现出优异的循环稳定性和长期运行可靠性。美国Interesting Engineering网站重点关注了这一研究成果。

4月初,中国科学院金属研究所科研人员通过将稀土中的“钪”元素引入到传统二氧化钛的晶格中,解决了传统二氧化钛材料存在的内部原子级缺陷和表面不规整等问题,形成了一种全新的半导体光催化材料。

当太阳光照射到这种材料上面,就能把它吸收的紫外光光子从原先利用率不足2%,提升到30%以上,紫外光下分解水制氢的效率可提升15倍,创造了该材料体系的新纪录。如果将其制作成1平方米的光催化板,一天光照时间产生的绿色氢气约为10升。

材料创新与特殊场景多项技术同步突破,构成了我国太阳能制氢的多路径发展格局。

在太阳能直接制氢的赛道上,国际团队正以差异化技术路径抢占先机,形成与中国的互补竞合格局。

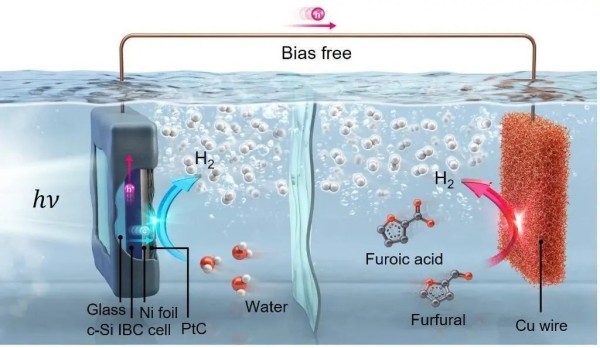

韩国蔚山国立科学技术研究院(UNIST)的两项突破尤为引人注目:其一是今年4月公布了其开发的“双引擎”光电化学制氢系统,通过太阳能与甘蔗废料糠醛的协同反应,实现无外接电源制氢,实测产氢效率达1.4毫摩尔/(平方厘米・小时),是美国能源部设定商业化基准的4倍。该系统通过糠醛氧化平衡电压损耗,同时产出高价值糠酸副产品,显著提升了经济可行性。

其二是UNIST团队推出的模块化“人工树叶”系统,采用氯掺杂钙钛矿光电极与镍铁钴催化剂,组装成4×4阵列模块,太阳能-氢能转换效率达到11.2%,超越10%的商业化门槛,且在镍箔封装保护下可连续运行140小时保持99%性能。这种模块化设计解决了传统光电极规模化难题,为分布式制氢场景提供了适配方案。

太阳能直接制氢技术的突破,正重塑氢能产业的成本结构与应用边界,其市场前景随着技术成熟度提升愈发清晰。

解耦型平方米级光电制氢装置具有成本可控、适应性强、环境友好等突出特点,应用前景广泛。深圳院研究团队正在开展更大规模装置的研发工作,力争在未来5年实现百平方米级装置的示范应用。

在技术突破的同时,政策与资本的双重加持正加速产业化进程。中国“双碳”目标下,氢能被纳入能源管理体系,太阳能制氢作为绿氢核心来源已获多地专项扶持。

欧盟《绿色氢能研究和创新计划战略议程》明确将太阳能制氢技术纳入中期(2030年)核心研发任务,提出重点开发光电解、光电催化装置及直接产氢的载体,发展负碳制氢技术,将其作为绿氢生产领域的关键突破方向。

太阳能直接制氢正从实验室走向产业赛场,成为零碳能源体系的关键支撑。

平台声明:该文观点仅代表作者本人,零碳未来网 系信息发布平台,我们仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复