一、研究背景

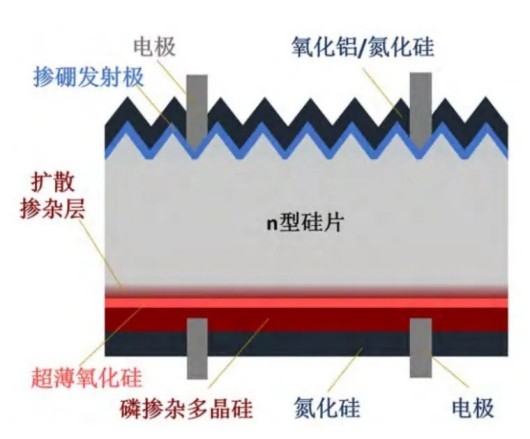

光伏发电作为替代化石燃料的关键技术,其核心是半导体的光伏效应。晶硅太阳能电池因其成熟的工艺、完整的产业链和巨大的市场规模,在短期内仍是主流。电池的电极,特别是正面的银栅线(通常使用银浆)和背面的银铝电极,对于导出光生电流至关重要。正面银浆主要由导电银粉、玻璃粉(玻璃料)和有机载体组成。其中,银粉保证导电性,玻璃粉负责电极与硅片的粘附及欧姆接触形成,有机载体则影响浆料的印刷性能。

尽管国内光伏银浆已实现国产化,但性能仍有提升空间,尤其是在环保法规驱动下,传统含铅玻璃粉正被无铅玻璃替代。高性能正面银浆需满足低体电阻率、适应高精度印刷的流变性、低接触电阻、高焊接强度以及简单低成本的制备工艺。然而,现有研究缺乏对浆料多组分协同机制及可持续发展路径的系统整合。

图1. 太阳能电池发电示意图。

二、研究思路

本文系统性地总结和分析光伏浆料的研究进展,涵盖基本组成、制备工艺、性能优化和未来方向。思路围绕以下几点展开:

剖析组分协同作用: 深入分析导电材料(银粉、铝粉)、玻璃粉(含铅/无铅)、有机载体(树脂、纤维素等)和添加剂之间的跨尺度相互作用及其对最终性能的影响。

量化性能差距与策略: 对比含铅(如PbO-B2O3-SiO2)和无铅(如TeO2-Bi2O3-ZnO)玻璃体系的性能差异(例如电导率分别为2.62 microohm cm和0.029 Ohm cm2),提出通过低温烧结和界面改性等策略来弥补无铅体系性能不足。

贵金属减量化路径: 构建贵金属(主要是银)减量化技术的系统图谱,展示铜银核壳结构(9% Ag负载量)和梯度印刷(减银40%,提效0.5%)等技术的协同优化潜力。

可持续解决方案设计: 提出覆盖全链条的可持续解决方案,包括智能载体(温敏聚合物)、界面强化(银纳米岛+分子弹簧层)和闭环回收(离子液体选择性溶解银>90%)等创新概念。

构建设计框架: 首次提出一个跨尺度的设计框架,旨在突破光伏浆料在“性能-成本-环保”方面存在的“不可能三角”困境。

三、光伏浆料的基本组成与制备工艺

3.1 导电材料 (Conducting materials)

银粉 (Silver powder): 纳米银颗粒因局域表面等离激元效应可增强光捕获。其形貌(可通过还原剂如柠檬酸/硼氢化物控制)和尺寸分布影响聚集均匀性和电池性能。将不同尺寸银纳米颗粒集成到非晶硅/微晶硅电池中可改善长波吸收,但可能牺牲短波量子效率。需覆盖TCO或介电层以减少光学损失。通过热退火制备的银纳米颗粒可显著增加短路电流。嵌入银纳米颗粒形成致密的界面层可降低接触电阻。

铝粉 (Aluminium powder): 主要用于背电极形成背表面场(BSF)。通过溅射沉积和高温烧结形成全覆盖铝膜。开发剥离材料可选择性去除多余铝,提升Voc。可通过湿化学法制备带油酸层的纳米铝粉,实现低温(600°C)烧结,但比电阻可能较高。铝粉技术成熟,近期研究较少。

制备方法总结 (表1): 化学还原法制备银粉成本低、环保,适于大规模生产,但粒径控制和电导率需优化。铝粉成本低、工艺稳定成熟。

3.2 玻璃粉 (Glass frits)

含铅体系(如PbO-B2O3-SiO2-RxOy)电导率高 (2.62 microohm cm),Tg较低 (432.4°C)。

无铅体系电导率普遍偏低(如TeO2-Bi2O3-ZnO-Li2O-MgO仅0.029 Ohm cm2),但Tg调控范围宽,低温烧结潜力大 (如TeO2基Tg < 230°C)。

表面改性:用Te改性,形成Bi4TeO8,促进银熔融和对硅片的润湿性。

添加元素:加入Mo和W可增强玻璃与硅基底的润湿性。

复合PbO:通过水热法在无铅玻璃表面合成低含量PbO(>6 wt%),改善银隧穿和金属化接触。

新体系:TeO2-PbO-SiO2体系中调整SiO2/PbO比例,可控制熔融行为,促进Ag颗粒致密化和Si均匀蚀刻。

玻璃粉在烧结中蚀刻SiNx层,促进银晶体向硅发射极生长,决定电极粘附性和接触电阻。主要含网络形成剂 (SiO2, B2O3等)、改性剂 (Na2O, K2O等) 和中间体 (ZnO, Al2O3等)。

含铅玻璃: PbO基玻璃因结构稳定、Tg低、热电性能好而被广泛使用。

无铅玻璃:

图2. (a) Te改性无铅玻璃粉的制备过程;(b) 不同玻璃形成的Ag-Si界面电流传输路径示意模型及能带图;(c) 无铅玻璃粉和PbO复合玻璃粉的Ag-Si界面金属化接触模型示意图;(d) 不同熔融行为的玻璃粉形成Ag电极与Si晶片接触的示意图。

3.3 有机载体 (Organic carrier)

环氧树脂(75% Ag):电阻率9.8x10^-3 Ohm cm,粘结强度8.3 MPa。

聚氨酯:电阻率低至1.0x10^-5 Ohm cm,力学性能优异。

乙基纤维素(89% Ag):接触电阻0.6-0.7 mOhm cm2,电池效率20.3%。

作用:赋予浆料流变性,保证印刷适用性和图形精度(触变性)。分为高温烧结(用玻璃粉)和低温固化(主要由导电填料和有机载体组成)两种类型浆料。

主要类型:树脂(环氧树脂、聚氨酯)、乙基纤维素、聚二甲基硅氧烷等。

环氧树脂: 性价比高、毒性低、固化后硬度适中。用聚环氧-N-甲基苯胺作导电有机载体,粘片推力符合标准。

聚氨酯(PU): 如水性聚氨酯(WPU)与Ag MFs/NPs/NWs复合,形成交联网络,提高粘附强度。

添加剂: 溶剂用于稀释树脂、分散银粉。硅烷偶联剂(如3-环氧丙氧基丙基三甲氧基硅烷)可作分子桥,改善填料分散和储存稳定性。

性能对比 (表3):

挑战与未来: 环氧树脂缺柔韧性,聚氨酯成本高,纤维素导电性有限。未来需开发多功能复合载体,如智能聚合物(动态交联+自修复)、梯度界面,协同优化电、力学和加工性能。

图3. (a) 银浆固化后芯片粘接推力测试图;(b) 不同固化温度下导电银浆膜形成后的粘合强度测试;(c) PVA铝浆的SEM图像;(d) 内径分别为 (i) 50 µm 和 (ii) 100 µm 的点胶喷嘴;(e) ZnO-Al2O3混合物的合成和沉积示意图。

3.4 制备工艺

导电相(70-90 wt%)决定导电性,高银含量(>80%)通常对应高效率 (18.26%-23.16%)。

玻璃粉(1-17 wt%)促进烧结和界面结合,其成分和Tg影响接触电阻。无铅玻璃Tg低(如347°C)利于低温烧结,但易形成厚玻璃层。

有机载体(5-30 wt%)调控流变性,高含量利于印刷但可能牺牲电性能。

界面工程是关键:含铅玻璃流动性好,接触电阻低(如0.0019 Ohm)。无铅体系需多组分设计优化界面。铝浆中掺硼(Al-B合金)可形成p+ BSF,提高效率(掺杂浓度4.2x10^19 atoms/cm3)。

减银策略:铜银核壳颗粒(9% Ag)性能接近纯银。纯铝浆表面涂覆B2O3·ZnO-SiO2纳米层可提效1%。

丝网印刷:依赖浆料流变性控制。

非接触式点胶印刷:通过精确调控压力、喷嘴直径、基板间隙等实现细线化。

配方与均化: 需协同优化配方、均化工艺和印刷烧结参数。导电粉粒径影响电性能和印刷精度,通常需平衡(例如,大粒径铝粉降低电阻率,但超细银粉<1.0 µm易形成致密电极)。玻璃体系(含铅/无铅)影响烧结窗口和界面反应。有机载体(如水溶性PVA替代乙基纤维素)趋向环保并可能改善合金效果。均化通常采用三辊研磨(重复多次),确保固体组分充分润湿分散,细度<5 µm。

五、性能优化

流变性控制: 触变剂(如聚酰胺蜡优于氢化蓖麻油)通过氢键网络提高触变性,实现高宽高比栅线(宽高比0.50)。

微观结构调控: 双峰粒径混合(大颗粒减少颈缩,小颗粒缩短扩散距离)可抑制铝浆烧结空洞,此原理可推广至银/铜浆。

低温固化浆料: 适用于柔性或异质结电池。挑战在于高电阻率、低附着力、长固化时间。优化策略:

配方:高含量(90%)球形银粉+复合溶剂+双树脂粘合剂+固化剂,可将电阻率降至5.8 microohm cm。

添加剂:片状银粉(30%)可降低接触电阻,改善附着力。

退火:360°C退火可致密化银膜,降低接触电阻(如在n-GaAs上达6.08x10^-4 Ohm cm2)。

铜基浆料(减银核心方案):

挑战:氧化、高温下向硅扩散。

策略:优化配方(加添加剂)实现在空气中烧结,抑制氧化和扩散。低温固化铜浆(氮气保护,约280°C)电阻率可达4.5x10^-5 Ohm cm。优化铜含量(84-86 wt%)和粘度可实现低接触电阻(<1 mOhm cm2 on ITO)和低体电阻率(27 microohm cm)。

银包铜浆料:是重要替代方案。特定配方(如球形核壳粉,20% Ag)可减银30-50%,电阻率低于纯银浆(达5.9 microohm cm),且稳定性好。无玻璃铜浆(低熔点合金)和脉冲光烧结的银包铜电极也显示出长期稳定性。

应用前景:铜浆和银包铜浆有望在TOPCon/PERC背电极和异质结电池中替代部分银。关键在于扩散阻挡层设计和抗氧化/气氛控制。

其他优化技术:

双次印刷(Dual Print):银耗降至75 mg/片,Voc提升2 mV。结合分段主栅设计,银耗降至67.7 mg/片,PERC效率19.8%。

非接触印刷(如点胶):避免损伤钝化层,提效0.5%。支持梯度浆料沉积(主栅高银,细栅低银),减银40%,提效0.5%。

热熔技术:可在50-90°C印刷,实现更高栅线高度(30 µm vs 13 µm),需特殊浆料配方。

连接技术:平行间隙电阻焊(PGRW)可连接银箔汇流条与烧结银电极。

抗反射涂层:溶胶-凝胶法制备ZnO-Al2O3混合物用作ARC。

添加剂:原位产生还原气氛的固化剂(如甲酸衍生物)可降温并抑制氧化。硅纳米颗粒(25% p型)作形核点,均匀化铝硅共晶,消除空洞,提升效率(>20.3%)。

印刷技术优化 (表5):

与电镀结合:丝印铝BSF+电镀镍铜前接触方案效率达21.3%,需开发适用于电镀籽晶层的特殊浆料。

图4. (a) 在太阳能电池前后表面制作电接触的方法;(b) 工业型硅太阳能电池丝网印刷Ag正面和Al背面接触的示意图;(c) 四种不同触变剂有机载体的触变恢复曲线;(d) 四面体Cu@Ag粉末的制备和结构表征;(e) 实验装置示意图;(f) 所接收的晶硅光伏板的结构。

六、未来方向

协同设计原则: "粉末形貌决定接触特性,玻璃体系调控界面反应,有机载体平衡流变行为"。

粉末设计: 发展“核-壳-卫星”复合结构(微米球核+亚微米中空层+表面纳米银),协同优化导电网络和界面接触。利用粒径梯度控制载流子传输。

玻璃体系: 需兼顾无铅化和低温化。开发含负氧化还原电位反应物(相对于SiN)的智能响应玻璃体系,促进低温(<800°C)下纳米晶体析出。应用机器学习优化组分。

有机载体创新: 开发动态响应聚合物(如接枝温敏链段的乙基纤维素),实现低温印刷高精度和高温快速分解无残留。

界面强化(贵金属替代关键): Cu@Ag粉末需跨尺度界面强化:铜核表面构建纳米银岛(覆盖率>80%),添加含吡啶环的硅烷偶联剂形成“分子弹簧层”(提高焊接强度30%)并与玻璃粉反应。

激光增强接触优化(LECO)结合: 智能载体需适应LECO工艺,低碳残留促进银晶外延生长。纳米银岛可扩大激光吸收截面,提高接触点密度。

绿色回收: 突破基于组分解耦的原理。提出“酸浸铝层-离子液体溶解银-光催化还原”的闭环回收路径,实现银回收率>90%,纯度>99.9%。

参考文献:Lin, S., He, X., Shi, H., He, Q., Yuan, J., Duan, J., Ren, J., & Liu, J. (2026). Comprehensive review of photovoltaic paste: Materials, processing, and performance optimization. Solar Energy Materials & Solar Cells, 295, 114013.

平台声明:该文观点仅代表作者本人,零碳未来网 系信息发布平台,我们仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复