合成燃料E-Fuels为何变得重要

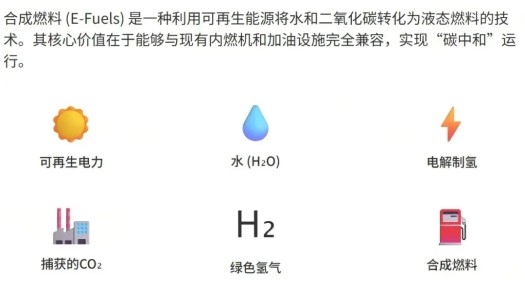

在全球能源转型的大背景下,合成燃料E-Fuels再次成为欧洲汽车行业的热门话题。它被视为一种能让现有内燃机实现“碳中和”的技术路径—无需淘汰发动机、不用重建加油网络,却能大幅减少排放。E-Fuels的原理并不复杂。它是一类通过“电转燃料”(Power-to-Fuel)工艺制得的合成燃料,以可再生电力、电解水制氢和二氧化碳捕获为核心环节。最终产物可以直接替代汽油、柴油或航空煤油,使现有燃油车辆以“绿色燃料”继续运行。

为什么欧洲始终在进行E-Fuels的讨论

欧盟已确定2035年起禁售燃油车,但德国在谈判中坚持为“E-Fuel专用内燃机”保留豁免条款。原因不止在于环保,更是关系到产业结构与就业稳定。

截至2030年,德国仍将有约3400万辆传统燃油车在道路上运行。即便电动化快速推进,也无法在短期内替代如此庞大的车辆存量。E-Fuels因而被视为一种“过渡技术”,帮助延长传统汽车的使用周期,缓冲产业转型带来的冲击。

技术验证

E-Fuels的可行性已通过多项研究得到验证。2024年7月,ADAC与达姆施塔特工业大学测试了名为“Eco100Pro”的E-Fuel燃料。结果显示,与传统燃油相比,性能与油耗基本持平,而污染物排放减少了77%。

在实际产业端,保时捷(Porsche)是最早进行大规模应用验证的车企。2023年,其在智利Punta Arenas投产首座商业化E-Fuel工厂,年产3500吨E-柴油与E-汽油,利用当地稳定的风能供电。项目初期成本约为每升1.8欧元,未来若规模化生产,有望降至1欧元以下。

效率困境

E-Fuels最大的技术挑战在于能效。根据德国弗劳恩霍夫研究所数据,电动车能将约70–73%的电能转化为驱动能,而E-Fuel车辆的整体能效仅为13–22%。同样一度电,E-Fuel汽车的续航仅为电动车的三分之一到五分之一。

这意味着若以E-Fuels取代大规模电动化,欧洲需要投入远超现有水平的可再生电力,而这些资源本身已十分紧张。

经济现实

在成本层面,E-Fuels的竞争力仍然不足。由于德国本土的绿色电力价格过高,企业倾向于在海外建设生产基地并以液体燃料形式进口。目前主要的潜在产地包括中东、北非、智利和挪威等地,这些地区太阳能或风能丰富,电价仅1–2欧分/千瓦时。液态燃料可通过油轮或管道运输,效率远高于跨境输电。随着规模化推进,专家预计E-Fuel价格有望降至每升1欧元,但短期内仍高于传统燃油。

欧洲的“折中方案”

欧盟在《可再生能源指令III(RED III)》中确立了E-Fuels的法律框架:到2030年,交通领域中非生物可再生燃料(RFNBOs)比例须达到5.7%。各成员国可自主设定配额与认证机制。

德国则在2035年燃油车禁售框架下,为E-Fuel专用车辆保留了特殊豁免。然而,根据波茨坦气候研究所的预测,即使生产规模快速增长,到2035年全球E-Fuel产量也仅能满足航空、航运等关键领域的一半需求,乘用车的供应空间极其有限。

桥梁技术,并非终点

E-Fuels的意义不在取代电动车,而在于填补电动化难以覆盖的领域。在长途运输、航空、航运、工程机械等无法完全电动化的场景,E-Fuels将是必要的碳中和路径。对于现有的庞大燃油车存量,它提供了一种渐进式减碳方案。

写在最后

电动化是欧洲交通脱碳的主线,但E-Fuels是延长燃油资产寿命、平衡能源安全与产业过渡的重要辅线。未来的交通能源体系或将是多路径共存:电池、电解氢、E-Fuels在不同领域形成互补。

从产业视角看,E-Fuels不仅是一种燃料,更是一种关于能源结构与地缘经济的新命题。

平台声明:该文观点仅代表作者本人,零碳未来网 系信息发布平台,我们仅提供信息存储空间服务。

发表评论 取消回复